분석미학의 이해

Fig.1 교양인을 위한 분석미학의 이해, 세창출판사

Abstract

고작 28 mm 플라스틱에 붓질을 하고 있지만, 항상 고전과 현대의 회화에서 배움을 얻으면서 ‘추상화’라는 장르도 궁금해 왔다. 흔히들 말하는, ‘이걸 몇억을 주고 거래한다고’, 내지는 ‘다 탈세용으로 사는거 아니냐’ 와 같은 생각을 하고 있었다. 교과서에 나오는 칸딘스키같은 거장의 그림이라 하더라도, 르네상스 시대나 인상파 작품들에 비해 썩 큰 감흥을 가지기 어려웠다.

이 책을 통해 그러한 질문들에 대해 ‘대략적인’ 답은 내릴 수 있을 것이다. 미학의 대략적인 흐름과 작품을 어떻게 보아야 할 지에 대해 다양한 시야를 제공해줌으로써, 우리는 이제 현실을 이성적으로 표현한 고전적인 작품을 보면서는 물론, 작가의 감정을 담은 낭만주의 회화를 보면서도, 그리고 목적이 아닌 매체 그 자체를 표현한 추상화를 보면서도 미적 감상을 할 수 있을 것이다… 아마도.

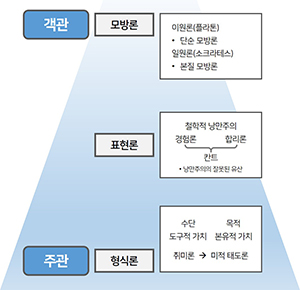

Fig.2 개인적인 내용 요약

Overview

이 책을 통해 미학의 대략적인 흐름을 훑어볼 수 있었고, 미학은 무엇을 설명하기 위해 시작되었는지, 그리고 미학에서 다루는 일부 요소들, 예를 들어 숭고, 관조 등의 개념에 대해 알게 되었다. 인문계나 예체능계의 학문을 접할 일이 많이 없었는데, 어떤 현상의 원인을 설명하고자 하는 태도는 이공계와 동일하다는 것을 늦게나마 깨닫게 되었다.

이 책의 내용 중 큰 흐름을 위 그림 2와 같이 대략적으로 요약하였다. 고대의 플라톤-소크라테스부터 현대의 미적 태도론으로 바뀌어 가면서 미를 정의하는 기준이 객관적 지표에서 주관적 취향으로 바뀌어 갔다. 특히 미학의 시작은 ‘우리는 어떤 것을 아름답다고 생각하는가’ 에 대한 질문에 대해 답하기 위한 학문이었으므로, 미학은 철학과 긴밀히 연관되어 있다.

예를 들면, 플라톤은 현실을 이데아의 불완전한 모방으로 생각하였는데, 예술 또한 현실의 불완전한 모방이니 그 가치를 낮게 보았다. 그에 반해 미적 태도론에서는 쇼펜하우어를 인용하며, “우리가 미적 관조를 하면 그 대상은 아름답다” 는 말로, 미를 대상의 특징과 관계없이 주체의 태도에 의해 결정짓는 것으로 보았다.

물론 이런 미학의 흐름이 철학과 병진하는 것을 설명하기 위해 미학과 철학의 다양한 요소도 다룬다.

Fig.3 La hora del té by Mexican painter Magda Torres Gurza (oil on canvas, 90×140 cm).

미학은 “우리가 무엇을 아름답다고 느끼는지 설명하기 위한 학문”이다. 미학에 대해 아무런 지식이 없는 사람도 현실의 사물을 똑같이, 이상적으로 표현한 예술 작품을 보면 아름답다고 느낀다. “아테네 학당”, “천지창조” 등 고전적인 작품, 그리고 극사실주의 작품에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 이것으로부터 우리는 ‘잘 모방하는 것을 아름답다’고 느낀다고도 생각할 수 있을 것이다.

Fig.4 The Starry Night by Vincent van Gogh (oil on canvas, 73.7×92.1 cm).

하지만 시간이 지나면서 단순히 자연을 그대로, 또는 자연을 이상적으로 묘사하는 것만이 예술 작품이라고 불리지는 않았다. 작가의 감정에 따라, 작가의 주관에 따라 표현을 달리하거나, 또는 대상이 아닌 대상을 표현하기 위한 매체를 더 중점으로 하는 작품도 생겨났고, 또 우리는 그것에 아름다움을 느꼈다. 이러한 현상을 보면 우리는 단순히 ‘잘 모방하는 것’을 아름답다고 생각하는 것 만이 아닌, 다르게 설명할 필요가 있다.

때문에 이 책에서는 미술 사조와 철학 사조를 병행하며 설명하며, ‘우리는 어떤 것을 아름답다고 생각하는가’에 대한 답변을 하고, 발전해 가는 분석미학의 역사와 요소에 대해 다룬다.

Fig.5 Abstraction, Inside out, Disney

플라톤

다들 한번쯤은 들어봤을 이데아로 알고 있는 플라톤의 이원론에 대해서는 추상의 과정을 통해 보편자와 개별자를 구분하는 것을 다룬다. 개별자particular는 현실에서 볼 수 있는 각각의 사물이라고 생각할 수 있다. 사람으로 예를 들면, 옆 집 사람, 지하철에서 내 옆에 앉은 사람, 등이 있다. 보편자universal는 어떤 종류의 사물이 공통적으로 갖고 있는 요소만을 추출한, 개념적인 것이다. 태어나고 죽는, 잡식성이고 움직일 수 있는… 등의 사람의 특징을 가지고 있는 두루뭉술한 개념을 보편자라고 할 수 있을 것이다.

플라톤은 보편자는 불변하고 개별자는 변화무쌍하다고 보았으며, 개별자는 보편자의 일부만을 반영한 모방으로 보았다. 때문에 개별자에 대해 아는 것보다 보편자에 대해 아는 것을 더 높게 보았으며, 때문에 보편자로 이루어진 이데아를 개별자로 이루어진 현실 세계에 비해 더 높게 보았다. 그런 개별자를 모방한 예술 작품은 이데아의 모방의 모방이므로, 그 가치를 매우 낮게 본 것이다. 이를 단순 모방론이라고 한다. 즉, 미술 작품의 가치를 아주 낮게 본 것이다.

아리스토텔레스

플라톤의 제자인 아리스토텔레스는 플라톤과는 달리, 예술 작품을 본질에 대한 모방으로 보았으며, 보편적인 대상을 묘사할 수 있는 수단으로 보았다. 본문에서는 사랑이라는 감정을 서로 달리 표현한 “춘향전”과 “로미오와 줄리엣”의 예를 들었다. 이 둘 외에도 다양한 작품들이 사랑이라는 보편적인 감정을 묘사하였고, 대다수의 사람들이 공감하고 감정을 이끌어내었다. 이는 사랑이라는 보편자를 예술 작품이라는 개별자를 통해 묘사한 것이라고 볼 수 있다. 그러면 독자는 이런 개별자를 통해 보편자를 파악하는 지적 능력을 필요하게 되므로, 예술 작품은 인지적 성격을 가지게 된다고 볼 수 있을 것이다.

이로부터 우리는 르네상스 시기의 고전주의, 자연의 모습을 이상적으로 모방하려는 사조, 를 이해할 수 있게 되었다. 완벽한 비율의 다비드상, 밀로의 비너스를 이데아의 모방으로 이해할 수 있을 것이다.

Fig.6 Wanderer above the Sea of Fog by Caspar David Friedrich (oil on canvas, 98x74 cm).

임마누엘 칸트

하지만 18세기에 들어서 이성과 합리에 기반한 고전주의에 반한, 감정을 표현하는 낭만주의가 대두되기 시작했다. 장엄함, 공포, 숭고함 등 다양한 감정을 표현한 작품들 또한 아름답게 느끼면서, 앞서 설명한 미에 대해 정의한 개념으로는 설명할 수 없어졌다. 이상적인 자연을 표현하지 않는데 왜 우리는 이러한 작품을 아름답다고 느끼는가? 보편자를 이성적인 분석을 통해 표현하는 게 아닌, 화자의 주관적인 경험과 감정으로 표현된 작품이 어떻게 아름다울 수 있단 말인가?

이를 설명하기 위해 본문에서는 철학적 낭만주의라는 사조를 언급했다. 먼저 영국의 경험론과 대륙의 합리론, 그리고 이를 종합한 칸트에 대해 언급하였다. 각각은 인간 지식의 한계, 즉 경험의 한계에 대해 논한 철학 사조이다. 귀납법은 반례가 나타나기 전까지 받아들일 수 있다. 역으로 말하면, 반례가 나타날 수도 있는 불확실한 논리인 것이다. 마찬가지로, 경험하지 못하는 것에 대해 논하기 어려워진다. 사후세계, 신의 존재 등을 대표적인 예로 들 수 있다. 즉, 철학적 낭만주의는 단순히 이성만으로는, 우리의 경험의 한계에 갇힌 이성으로는 판단할 수 없는 사실이 있고, 이것을 어떻게 극복할 것인가에 대한 철학 사조이다.

그렇다면 우리는 어떤 것을 사실로 받아들여야 하고, 어떻게 지식을 쌓을 수 있는가? 데카르트가 말한 것처럼 내가 생각하므로 존재한다는 것으로부터 연역적으로 쌓아 나가야 하는가? 또는 선험적A priori한 지식이 있다고 생각하고, 경험하지 못한 것에 대해서도 논할 수 있다고 가정해야 하는가? 또는 경험론에서 말하는 것처럼 우리가 경험할 수 없는 것에 대해서는 말할 수 없는가?

이에 대해 칸트는 형식과 내용을 구분하였다. 본문에서는 이에 대한 예로 삼단논법을 사용했다. 삼단논법에 사용된 명제, 즉 그 내용이 거짓일 수 있어도, 삼단논법이라는 형식은 참일 수 있다. 이로부터, 우리는 그 내용이 거짓일 수 있더라도 형식의 참을 만듦으로서 참이라고 할 수 있는 것에 대해 말할 수 있게 되었다.

그리고 칸트는 사실fact과 가치value를 구분하였다. 사실이 참 또는 거짓인 것과, 가치가 참 또는 거짓인 것을 구분한 것이다. 예를 들어 “모든 까마귀는 검은 색이다”에 대해서는 사실에 대해 참과 거짓을 구분할 수 있다. 하지만 “살인은 일어나서는 안 될 일이다” 와 같은 도덕적, 또는 미적 판단에 대해서는 가치에 대해 참과 거짓을 구분해야 한다. 도덕적 판단에 대해서는, 세상에는 수많은 크고 작은 범죄자들이 있기 때문에, 사실에 대해서는 쉽게 반례를 찾을 수 있기 때문이다. 즉, 도덕적, 미적 가치에 대해서는 가치에 대해 판단해야 하고, 사실에 대해서는 판단하는 의미가 없기 때문에 우리는 이성이 아닌, 감정에 의해 예술 작품을 판단할 수 있다고 할 수 있다.

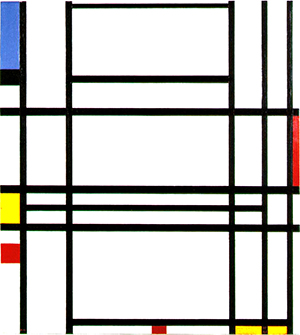

Fig.7 Composition No. 10 by Piet Mondrian (oil on canvas, 80x73 cm).

추상화

그렇다면 추상화는 어떻게 설명할 수 있을 것인가? 앞서 말했던 경우는, 기존에는 이렇게 예쁘다는 개념을 설명했는데, 그렇지 않은 새로운 형태의 작품도 예쁘다고 생각한다. 이를 어떻게 설명할 것인가?로 설명했다. 하지만 추상화는 조금 다르게 시작한다. 미술은 어떤 풍경, 어떤 물체를 표현하기 위한 것이다. 하지만 음악은 그 자체로 아름답게 여겨진다. 그렇다면 미술도 수단이 아닌, 목적으로서 아름다울 수 있는가?

그렇다면 음악은 미술과 어떻게 다른가? 물론 “행성The Planets” 모음곡처럼 뚜렷한 모티프를 가진 작품도 있지만, 비발디의 “사계The Four Seasons” 또는 베토벤의 교향곡들처럼 후대의 사람들에게 이름이 붙여진 작품들이 많다. 이런 작품들은 수단으로서가 아닌, 목적으로서 즐겨진다. 이를 어려운 단어로는 도구적 가치Instrumental value와 본유적 가치Intrinsic value라고 한다. 미술은 어떤 특정한 풍경이나 물체를 표현하기 위한 도구적 가치를 지니지만, 음악은 그 자체를 즐기는 본유적 가치를 지닌다고 할 수 있다.

이렇게 본유적 가치를 가지는, 그 자체로 가치를 가지는 것을 자율성의 획득이라고 한다. 이는 19 세기에 일어난 예술을 위한 예술Art for art’s sake운동으로 확인할 수 있다. 그렇다면 미술이 음악처럼 그 자체로 즐겨지려면 어떻게 표현되어야 하는가? 음악의 매체media는 음향인것처럼, 미술의 매체는 물감이다. 즉, 미술을 어떤 대상을 표현하기 위한 수단이 아닌, 물감 그 자체를 보기 위한 것으로 그린다면 미술 작품을 목적으로서 만들 수 있을 것이다. 이로부터 추상화라는, 대상을 지움으로서 매체에 집중할 수 있는 예술 작품이라는 장르가 생겼다고 볼 수 있겠다.

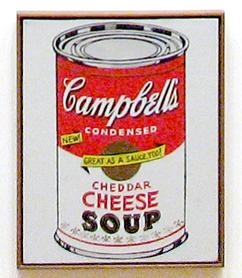

Fig.8 Campbell’s Soup Cans by Andy Warhol (Acrylic with metallic enamel paint on canvas, 20x16”).

미적 태도론

그렇다면 이런 의도로 만들어진, 고전적인 ‘대상을 표현하기 위한 수단으로서의 미술’이 아닌 ‘그 자체로서의 미술’도 우리는 예술 작품으로 생각할 수 있는가? 또는, 팝 아트같이 완전히 대중적인, 평상시 보는 사물과 별다를 게 없는 소재를 표현한 것 또한 예술 작품으로 생각할 수 있는가? 미적 태도론은 우리가 미적 태도로 대한다면 어떤 대상이더라도 미적 가치를 가질 수 있다는 이론이다. 그렇다면 미적 태도는 무엇이고, 미적 태도가 아니면 무엇인가?

이에 대해 본문에서는 실천적 태도practical attitude와 미적 태도aesthetic attitude를 구분하고, 미적 태도를 대상에 대해 무관심적disinterested으로 주목하는 것이라고 설명하였다. 여기서 무관심적은 흥미 등의 관심으로서의 의미가 아니라, 영어에서의 interest의 또 다른 의미, 즉 이득이나 이익 등의 의미이다. 즉, 무관심적으로 주목하는 것은 우리가 대상으로부터 무언가 이득을 기대하지 않고 주목하는 것이라고 할 수 있겠다. 예를 들어, 우리가 지폐를 돈으로서가 아닌, 그림이 그려진 종이로 생각해 볼 수도 있다. 그러면 우리는 인물의 초상화로 볼 수도 있고, 위조를 방지하기 위한 세밀한 디테일들을 마치 점묘법처럼, 예술적 요소로서 생각해 볼 수도 있다.

이러한 이익에 대한 관심 외에도, 본문에서는 인식적 관심과 대상을 판단하려는 관심도 소개한다. 인식적 관심은 그 대상에 대해 내가 이미 알고 있는 지식들과 관련이 있다. 예를 들어 기상학자는 구름에 대해 볼 때, 예술적 가치 외의 다른 시각으로, 구름의 형태, 크기, 고도 등 기상학적 시각에서 분석할 수 있을 것이다. 이를 인식적 관심이라고 하고, 그렇다면 구름을 미적 대상으로 보기 어렵다는 것이다. 대상을 판단하려는 관심은 평론가의 그것이다. 대상을 평가하려는 목적으로 주목하게 된다면, 마찬가지로, 그 대상을 미적 대상으로 보기 어렵다는 것이다.

이와 반대로, 무관심적인 주목을 통해 우리는 대상의 특별한 한 면만이 아닌, 대상 그 자체에 주목하게 된다. 즉, 앞서 말한 작품을 그 자체로서 바라볼 수 있게 된 것이다.

그렇다면 우리는 어떤 대상이든 인지의 대상이 될 수 있다고 생각할 수 있다. 이 책에서는 예를 들어 수학 문제를 다룬다. 우리가 시험 점수를 위해 수학 문제를 풀 때는 단순히 높은 점수를 받기 위한 고난에 가깝다. 이를 실천적 태도라고 하고, 수단과 목적의 관계로 대상을 대할 때의 태도이다. 하지만 시간이 지나 취미삼아 문제를 풀 수 있다면 그 문제의 체계와 명료함에 아름다움을 느낄 수 있다. 이를 미적 태도라고 하고, 무관심적으로, 공감적으로 주목하는 태도라고 한다. 실제로 필자도 수능 20, 21, 29, 30번 문제에서 종종 느꼈던 감정이라 공감이 되는 부분이 있다.

하지만 여기서 드는 의문이 있는데, 앞서 든 예시에서 우리가 구름을 볼 때 다양한 기상학적 시각에서 분석을 하는 경우의 인지적 요소를 배제해야 한다고 했는데, 그러면 소설책의 경우 글자를 전혀 읽지 않고 글자의 형태와 색상만을 보고 미적 태도를 취해야 하는 것일까?

아니다, 인지적 요소가 배제되어야 하는 경우는 대상을 수단과 목적의 관점으로 보는 경우에 대해서만이다. ‘아는 만큼 보인다’는 말처럼 우리는 대상의 여러 측면을 아는 만큼 대상에 대해 더 많은 시야를 두고 감상할 수 있으나, 그 시야가 대상이 아닌 다른 목적을 두고 보는 것이라면 우리는 그 대상을 미적으로 감상할 수 없게 되는 것이라고 할 수 있겠다.

정리

이 글에서는 간략하게 “아름다움이란 무엇인가?” 라는 질문에 분석미학에서 역사적으로 어떻게 대답해왔는지에 대해서 다루었다. 플라톤부터 아리스토텔레스, 칸트, 그리고 미적 태도론에 이르기까지 객관적인 면에서 주관적인 면으로 해석해가며 아름다움이라는 감정에 대한 설명을 해보고, 설명할 수 없는 반례에 대해 대답해오면서 발전해 온 분석미학이라는 학문을 대략적으로나마 살펴보았다.

사실 본문에는 각 미술 사조, 철학 사조마다의 한계도 많은 서술을 하였지만, 이 독후감에는 여력이 없어 작성하지 않은 것이 아쉽다.

그 외에도, 철학에 대한 설명이라던가, 충분히 많은 예시를 제공해 주며 설명하는 책이어서 개인적으로는 정말 좋은 책이었다고 생각한다.

참고문헌

오종환, 교양인을 위한 분석미학의 이해, 세창출판사, 2020.

Leave a comment