한국 천주교 예비 신자 교리서 제1편

Fig.1 Book cover

아는 만큼 보인다는 말처럼, 고전을 읽기 위해서는 그 근간에 깔려 있는 배경 지식을 알아야 한다는 생각이 들었다. 모비 딕의 첫 문장, 신곡의 배경, 계몽주의와 제국주의의 근간을 이루는 개척 사상, 예를 들려면 한도 끝도 없을 것 같다.

이 목마름을 해결하기 위해 성당을 다니며 교리를 공부하고자 한다. 이 글에서는 카톨릭, 즉 천주교에서의 예비 신자 교리 교육에서 준 책을 읽으며 느낀 점을 정리하고자 한다.

제1편 예비 신자 이전 기간

제1과 종교가 필요한 우리

키워드: 하느님에게 의지, 인생을 살아가는 올바른 길, 참종교의 조건, 계시 종교

개신교도 그렇고 카톨릭도 그렇고 하느님께 의지한다는 말을 많이 들었다. 하느님의 뜻으로부터 인생을 살아가는 길을 찾는다는 것 같다. 하지만 동시에 참종교의 조건을 다음과 같이 제시한다.

- 종교는 이성을 초월할 수는 있으나 이성과 모순되어서는 안 된다.

- 종교 때문에 인간의 도리, 즉 인륜을 거슬러서는 안된다.

- 종교의 근본 진리는 시대나 장소에 따라 변질되어서는 안 된다.

1에서는 하느님의 뜻에 의지하면서도 동시에 인간의 이성을 중시하는 것이 토마스 아퀴나스를 연상케 한다. 밀의 자유론에서 언급했듯, 무비판적으로 받아들이기보다는 계속 의심하며 이성적으로 생각하며 받아들이면 종교 또한 다른 도덕철학과 같이 생각할 여지가 많은 영역이지 않을까, 싶다.

2와 3에서는 이상주의적이라는 인상을 느꼈다. 소크라테스에게도 유사한 논리를 발견할 수 있었다. 즉, 상황과 시대, 장소에 관계없이 인륜과 종교의 근본 진리는 정해져 있다는 것이다. 미학이나 정치현실주의처럼 도덕철학에서도 상대주의적 관점이 적용될 수 있을까? 누군가는 게으른 교조주의라 평했지만, 문화나 상황에 따라 어느 정도의 상대주의는 적용될 수 있지 않을까 하는 생각이 든다. 예를 들어 기아 상황에서의 식인 사례 등이 있을 수도 있겠다.

이 소챕터의 정리하는 말에서도 이성을 중시하는 느낌의 말이 나온다. “우리는 누구를 믿고, 어떻게 믿고, 왜 믿어야 하는지를 분명히 알아야 한다”고 말이다. 이 책을 읽으면서 왜 카톨릭을 믿어야 하는 지 잘 알게 되었으면 한다.

제2과 우리가 내려야 할 결단

키워드: 삶의 목표, 하느님께 의지, 삶의 주인

우리는 왜 사는가? 철학 책을 꺼내는 이유이기도 하고, 종교인이 되는 이유이기도 하다. 분석미학의 이해에서는 근원적인 믿음을 설명하는 과정에서 우리는 ‘행복하기 위해’ 산다고 가정한다. 마찬가지로, 카톨릭 교리 서적에서도 같은 질문을 던진다.

우리는 돈을 위해 사는가? 명예를 위해 사는가? 철학에서는 돈과 명예는 행복하게 살기 위한 수단으로 여긴다. 카톨릭 교리서에서는 하느님을 믿으며 인생의 모든 것을 하느님께 맡기고, 하느님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 사는, 신앙인답게 사는 것을 삶의 목표로 삼는다.

때문에 교리서에서는 미신 행위를 거부하고, 시한부 종말론을 거부하고, 전생과 윤회 사상의 거부를 주장한다.

독실한 신앙인은 하느님을 삶의 목표로 삼는다는 내용의 소챕터인 것 같다. 하지만 비신앙인으로서의 삶을 오래 살아온 필자는 ‘현재와 미래가 행복하기 위해 살아간다’는 명제를, 아직 그 실체의 감이 잘 잡히지 않는 하느님을 위해 바꾼다는 것이 잘 와닿지 않는다.

개인적으로는 하느님 또한 행복하기 위해 믿는다는 편이 카톨릭 입문자로서는 더 받아들이기 쉬울 것 같다. 기복 신앙까지 가지 않더라도, 종교를 믿음으로써 얻을 수 있는 심리적 안정과 사회적 관계, 그리고 도덕철학에 대한 꾸준한 수련을, 행복하기 위한 수단으로도 삼을 수 있을 것 같다.

명상록 수업에 따르면 그리스 철학자는 철학적 삶을 사는 것만으로도 철학자라고 불렸다고 한다. 철학을 이론적으로 배우고, 실생활에서 익히는 게 중요할 텐데, 필자는 신앙 생활로 그 익힘을 할 수 있지 않을까 싶다.

제3과 한국 천주교회

제3과에서는 한국 천주교의 역사에 대해 다룬다.

카톨릭 교리 공부와는 큰 관계가 없다고 생각해 다루지 않는다.

제4과 천주교 소개

Fig.2 전례의 종류

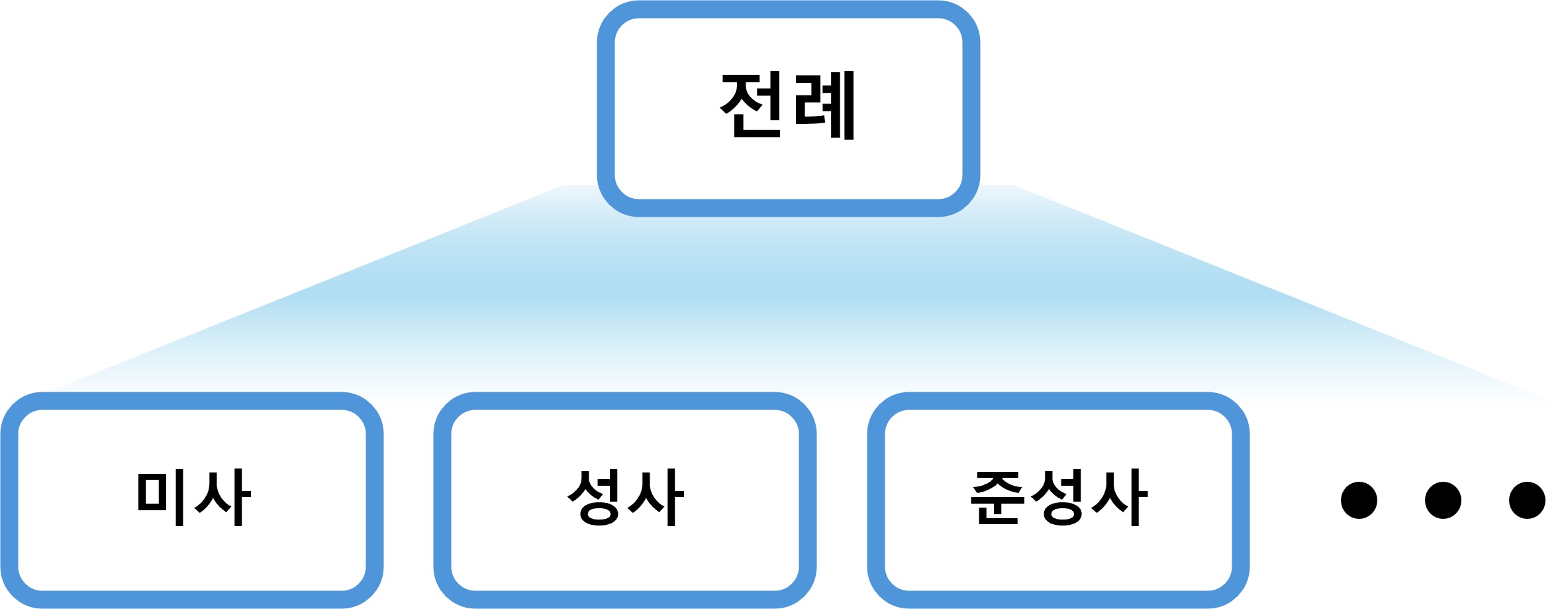

전례는 카톨릭의 공식적인 경신례敬神禮로, 이를 통해 신자들은 하느님을 흠숭하고 하느님께 영광을 드리며 은총을 받아 거룩하게 된다. 또한 신자들끼리 형제적 사랑을 나누고 그리스도 안에서 일치를 이룬다.

Fig.3 미사의 구성과 순서

카톨릭의 대표적 전례인 미사는 위와 같은 구성과 순서를 따른다. 말씀 전례는 하느님의 말씀을 선포하는 부분으로, 구약 성경, 사도들의 서간들, 그리고 복음서의 말씀들이 봉독된다. 성찬 전례에서는 최후의 만찬 때 사용된 빵과 포도주가 봉헌되고, 축성문을 외우고, 영성체 예식이 진행된다.

Fig.4 교구와 본당

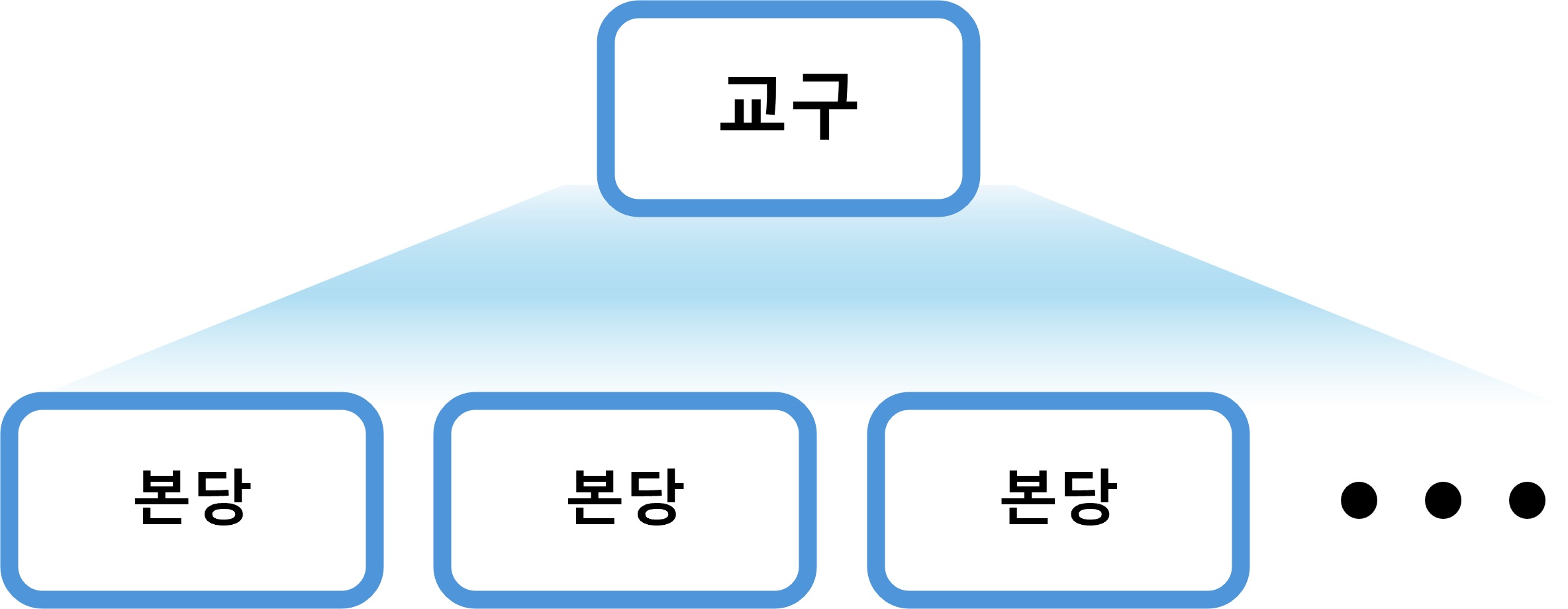

카톨릭은 지역에 따라 체계적인 구성을 이루고 있다. 교구는 교회의 행정 구역으로, 교황이 임명한 교구장 주교를 중심으로 이루어진다. 본당은 교구의 하위 조직으로, 주교들의 협조자인 신부들이 담당한다.

카톨릭은 로마 제국에서부터 이어져온 유서깊은 종교이고, 그만큼이나 긴 시대에서 다양한 국가의 세속 군주와 지배권을 놓고 다투어 왔다. 때문에, 필자가 개인적으로 대단히 세속적으로 해석하자면, 교구와 같은 행정 구역을 가지는 것도, 예식이 국가를 넘어 통일되어 있는 것도 그 맥락으로 보면 어느 정도 이해가 된다.

현대에 와서는 대부분의 국가에서 정교 분리를 채택하고 있기에 그럴 필요가 없고, 때문에 보다 유연한 개신교도 널리 퍼져 있다. 하지만 그 전까지는 정형화된 예식과 체계적인 신도 관리는 신도들 간 유대감 형성과 교회의 권위에 큰 힘을 실어줬을 것으로 생각이 든다.

제5과 성경이란 무엇인가?

Fig.5 성경과 성전

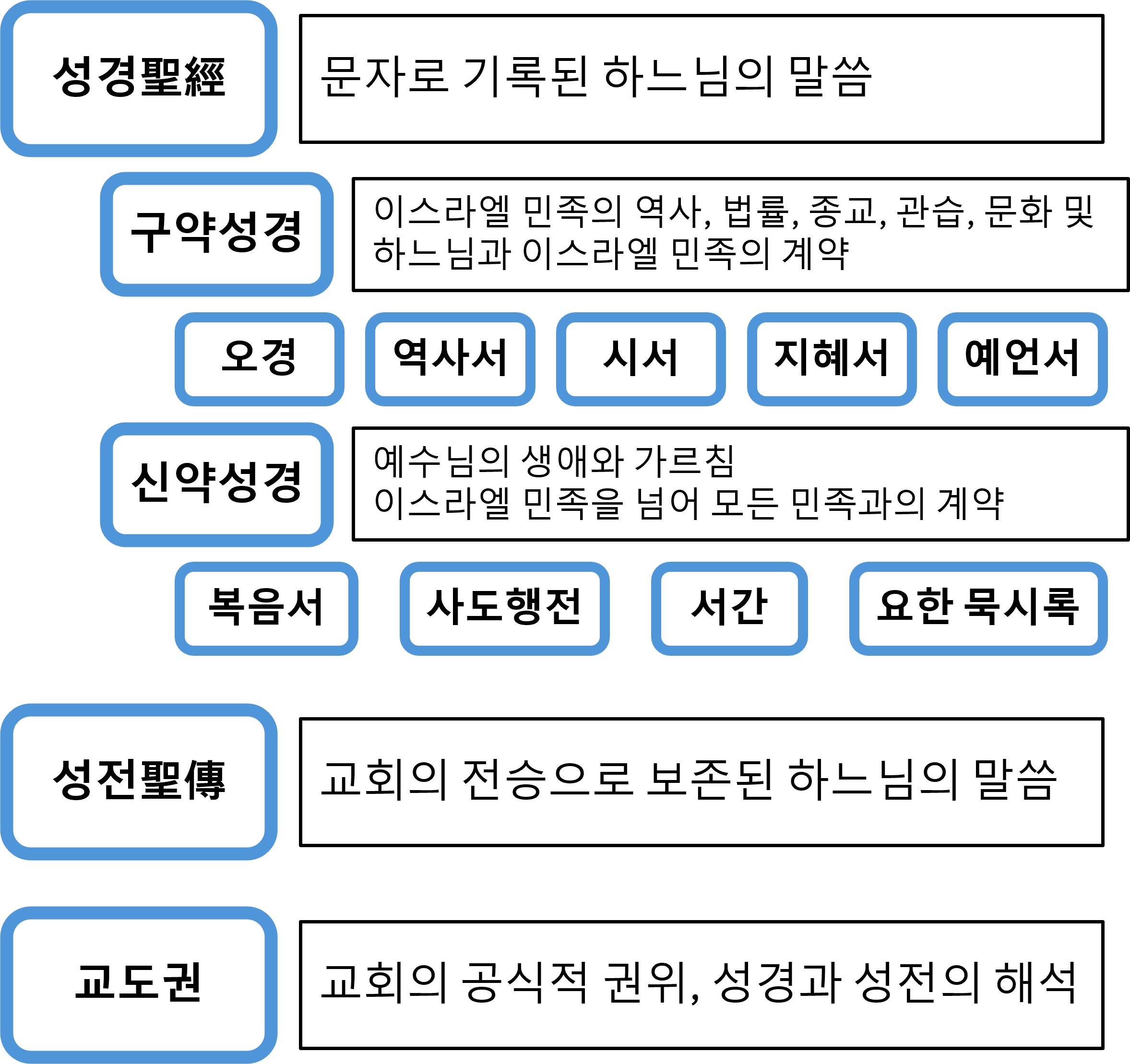

카톨릭은 글자로 기록된 성경과, 전승으로 남겨진 성전 둘을 하느님 계시의 원천으로 삼는다.

성경은 계시의 책이며 인간에 대한 구원과 사랑의 약속을 담은 책이다. 본 교재에서 주장하는 성경의 목적은 아래와 같다.

예수님께서 메시아시며 하느님의 아드님이심을 여러분이 믿고, 또 그렇게 믿어서 그분의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것

- 요한 20:31

성경은 크게 구약과 신약으로 나뉜다. 구약은 하느님과 이스라엘 백성과의 계약으로, 아래와 같다. 또한 구약은 이스라엘의 역사를 그 내용으로 한다.

나는 너희와 함께 살아가면서 너희 하느님이 되고 너희는 나의 백성이 될 것이다.

- 레위 26:12

신약은 이스라엘 민족만이 아닌 모든 민족과의 계약으로, 예수 그리스도를 통해 모든 인간의 구원을 위한 새 계약을 맺었다고 한다.

예수님께서 하신 일은 이 밖에도 많이 있다. 그래서 그것들을 낱낱이 기록하면, 온 세상이라도 그렇게 기록된 책들을 다 담아내지 못하리라.

- 요한 21:25

성전聖傳은 구전으로 전해진 내용이 후대에 전례나 교회 문건 등으로 기록되어 내려온 거룩한 전승이다.

성경과 성전의 유권해석은 교회의 공식적인 권위(교도권)에 있다. 성경, 성전, 그리고 교도권은 서로 밀접하게 연관되어 있다.

앞서 4과와 마찬가지로, 다소 세속적으로 해석하자면, 성경과 성전의 해석이 교도권에 있다는 것 또한 교회의 권위에 힘을 실었다는 생각이 든다.

제6과 예수는 누구인가?

예수님은 목수로서의 삶을 살다가, 요르단 강에서 요한에게 세례를 받고, 40일간 광야에서 단식과 기도 끝에 복음을 선포하기 시작했다. 복음을 선포하며 다양한 기적을 보이고 구원을 약속하셨으며, 모든 사람을 사랑했다.

건강한 이들에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 이들에게는 필요하다. 나는 의인이 아니라 죄인을 불러 회개시키러 왔다.

-루카 5:31-32

하지만 기존 유대교 지도자들의 유권해석을 논박하던 예수는 그 유대교 지도자들에 의해, 그리고 당시 지역 총독praefectus 본시오 빌라도Pontius Pilatus에 의해 십자가형에 처해진다. 이후 예수님은 부활의 기적을 보이고 열두 제자가 다시 복음을 선포하게 된다.

예수에 대해서는 아직 더 공부할 필요가 있다. 어디선가 주워듣기로는 예수는 단지 유대교의 개혁을 주도했으나, 바울이 기독교로서의 근간을 마련했다는 설이다. 다만 이 주워들은 설도 출처가 명확하지 않고, 필자는 예수에 대해서도 바울에 대해서도 아직 잘 모르고 있으니 함부로 억측할 수는 없다.

참고문헌

1 Lee, Y., 한국 천주교 예비 신자 교리서, Seoul, S.Korea: 한국천주교중앙협의회, 2023.

Leave a comment