한국 천주교 예비 신자 교리서 성부, 성자, 성령과 삼위일체

Fig.1 Book cover

제2편 예비 신자 기간

본 책의 제2편에서는 다음과 같은 교리를 배울 수 있다고 한다. 창조론, 구원론, 구세사, 그리스도론, 삼위일체론, 교회론, 마리아론, 성사론, 그리고 기도에 대한 핵심 교리에 대해서 배울 수 있다고 한다.

오랜 기간 과학을 당연하게 여기며 살아온 본인으로서는 창조론을 받아들이기는 어려울 것 같다. 다른 교리들은 천천히 생각해가며 비판적으로 받아들이려 한다.

제7과 창조주 하느님

이 소챕터에서는 하느님의 전능함과 사랑, 세상과 인류의 기원과 창조, 하느님의 곁을 떠난 인간, 하느님의 구원 약속에 대해 다룬다.

먼저 하느님의 전능함에 대해서는 이후에 “철학의 위안”을 읽고 더 깊게 생각해보려고 한다. 대표적인 신의 전능함에 대한 의문으로 “악의 문제Problem of evil”을 생각할 수 있는데, 보에티우스, 토마스 아퀴나스 등 다양한 신학자들이 이미 다룬 바가 있다. 이를 짚고 넘어가야만 필자가 하느님의 전능함에 대해 긍정적으로 생각해 볼 수 있을 것 같다.

Fig.2 Consolatio Philosophiae

하느님에 대한 또 다른 의구심은 인간을 하느님과 닮게 만들었다는 점이다. 인간은 하느님의 모습으로 창조되었다고 한다. 창세기에서도 땅을 정복하고 모든 생물을 다스리라 했다고 나온다. 그런데 그리스 철학에서는 나 자신을 알아야 하고 내 자신이 이 우주에서 얼마나 작은 존재인지 알아야 한다고 한다. 이런 견해를 먼저 접해서 그런지 이런 인간 중심적인 견해가 잘 와닿지는 않는다.

하느님은 오직 인간만을 사랑하고, 동물과 자연은 인간에게 다스려지기 위한 도구로만 삼는가? 만약 미래에 다른 행성에서 온 지적 생명체가 있다면, 그들 또한 인간에게 다스려져야 할 존재인가? 다소 인간 중심적인 느낌이 든다.

다시 생각해보니 인간으로 이루어진 사회에서는 무리 없이 받아들여질 생각이다. 어떤 전능한 존재가 우리 모두를 사랑하고 그만큼 우리도 이웃을 사랑하는 것이 뭐가 문제인가? 그렇다면 자연은 어떤가? 자연 또한 우리를 위해 존재하는 것이라면 궁극적으로 우리 또한 우리 자신을 지탱하기 위해 자연을 사랑할 수 있겠다. 외계인에 대해서는 정말 존재한다고 알려지기 전까지는 생각하지 않기로 해야겠다.

즉, 하느님이 인간을 위해 존재한다는 생각은 우리가 우리 자신을 사랑하고 보전하기 위함이라고도 생각할 수 있겠다. 그리스 철학에서는 아주 작은 나에서 겸손을 배우고, 카톨릭에서는 인간 종 전체에 대한 사랑을 배우겠다고 생각해 볼 수 있겠다.

앞서 카톨릭의 인간 중심적 사고에 대해 다루었다면 두 번째로는 카톨릭에서의 죄의 개념에 대해 생각해보려고 한다. 하느님의 뜻을 거스르고 하느님과의 관계가 멀어지는 것을 죄라고 하는 것 같다. 그렇다면 하느님의 속성 중 하나는 우리가 지향해야 할 어떤 궁극적인 미덕이라고 할 수 있을까?

이후에 나오겠지만, 카톨릭에서 다루는 삶의 규범에는 자연법, 성경에서의 규범들, 정당한 실정법, 교회법 등이 있다고 나온다. 실정법은 헌법과 같이 속세에서 규정된 규범이므로, 그 외의 종교적인 규범들의 궁극적인 합을 하느님의 속성 중 하나라고 할 수 있을까? 계속 공부하면서 알아보기로 해야겠다.

제8과 구세주 예수 그리스도

이 소챕터에서는 예수 그리스도가 가진 성자聖子로서의 의미와 하느님의 사랑, 예수 그리스도의 죽음의 의미와, 예수 그리스도의 부활이 갖는 의미를 다룬다.

여기서 예수 그리스도의 고난으로 나의 괴로움을 겸손한 마음으로 받아들이고, 부활에 대한 희망으로 이겨낸다는 의미를 가지자고 하는 부분이 있다.

어렸을 때 “얼굴 찌푸리지 말아요 모두가 힘들잖아요” 하는 가사의 노래를 들을때마다 불만이었던 점이 있다. 모두가 힘들다고 내가 참아야 하는가? 하지만 나이를 먹고, 홀로 하는 일은 거의 없다는 것을 알고, 긍정적 태도가 업무 진척과 내 삶의 태도에 보다 긍정적인 영향을 끼친다는 것을 앎으로, 평정을 유지하는 것 또한 공동체에 기여하는 것임을 알게 되었다. 당당하게 내게 주어진 일을 하면서 로마인답게 살기 위해서는 고난 또한 나의 운명이고, 나의 운명을 사랑하고, 운명을 이겨나가야 한다는 것을 알게 되었다.

카톨릭 교리 또한 마찬가지다. 비록 남이 더 큰 고난을 겪었다고 내가 참아야 한다는 것은 논리적으로는 맞지는 않지만, 공동체를 위해 같은 고난을 겪고 있을 이웃에게는 평정한 모습을 보여줘야 한다는 점에선 일치한다는 생각이 든다.

제9과 예수 그리스도의 가르침

이 소챕터에서는 예수 그리스도가 말한 “하느님 나라”의 의미, “복음”의 의미, 사랑에 대한 강조, 황금률, 그리고 실천의 중요성을 다룬다.

본 책에서 “하느님 나라”는 다음과 같이 말한다. 또한, “복음福音”은 하느님 나라의 실현이라는 소식을 의미한다.

주님께서 세상을 다스리러 오시어 온 세상을 정의로 다스리시고, 만백성을 올바르게 다스리시는 것

- 시편 98:9

필자는 이 하느님 나라가 소크라테스가 주장한, 최선最善을 아는 철학자가 왕이 되어 정의로 다스리는, 최선의 정체와 유사하다는 생각이 들었다. 앞서 제7과에서 생각했던, 하느님을 최고선Summum bonum으로 생각할 수 있겠다는 생각과도 이어지는 부분이다. 이어서 생각하면, 비당파적이고 자연적 올바름을 추구하는 정체로 생각할 수 있겠다. 시간이 된다면 신학대전도 읽어보면 좋을 듯 하다.

Fig.3 Summa theologiae

사랑의 실천과 황금률에 대해서는 종종 그런 생각이 들었다. 특히 기독교에서의 황금률은 다음과 같이 능동적이다.

남이 너희에게 해 주기를 바라는 그대로 너희도 남에게 해 주는 것

- 마태 7:12

개인적으로는 “남이 너희에게 하지 않는 것을 너희도 남에게 하지 않는” 식의, 동양적이자 수동적인 방법을 보다 선호해 왔다. 내가 선호하는 것을 남도 선호할 지는 모르는 일이기 때문이다. 하지만 능동적인 황금률 또한 나쁘다고는 할 수 없는 것이, 도덕률의 실천을 강조하기 때문이다. 행동하는 것과 행동하지 않는 것의 차이는 크다고 생각하기 때문에, 기존엔 무시해왔던 능동적인 황금률 또한 명심해야 할 것이라는 생각이 든다.

제10과 생명을 주시는 성령

지금까지 성부, 성령에 대해 다루었다면 마지막 삼위일체의 위격인 성령을 다루는 소챕터이다.

성부가 전지전능한 유일신이자 최고선을 상징하고, 성자가 인간을 대신해 희생하였고 하느님 나라의 도래라는 복음을 선파한 존재라면, 성령은 우리가 기독교인으로서의 정신을 지킬 수 있도록 돕는 하느님의 위격이라고 생각할 수 있을 것 같다.

성령은 은총을 줄 뿐만 아니라 하느님과의 관계를 회복시켜주는 존재라고 하니, 경건함을 느낄 때나 도덕적 선택을 할 때 의식하게 되는 존재를 성령이라고 할 수 있지 않을까 싶은 부분이다. 여기서 도덕적 선택을 할 때 의식하게 된다고 하니, 혼자 있을 때를 삼가고 주의하라는 신독愼獨이 생각나는 대목이다.

혼자 있을 때를 삼간다는 말은, 말 그대로 해석할 수도 있고, 혼자 있을 때도 남이 있는 것처럼 행동하는 것일 수도 있다고 생각한다. 필자는 성령의 존재를 의식한다는 것을, 홀로 있을 때도 남이 있을 때와 같이 도덕적 선택을 하라는 것으로 해석한다.

하느님과의 관계를 회복시켜주는 존재라는 부분에서는 도덕의 실천을 의미하는 것일까 하는 생각이 든다. 카톨릭은 죄의 개념을 ‘하느님과 멀어지는 것’이라 하였으니, 관계의 회복, 즉 하느님과 가까워지는 것은 도덕의 실천일까 하는 생각이 든다.

제11과 삼위일체이신 하느님

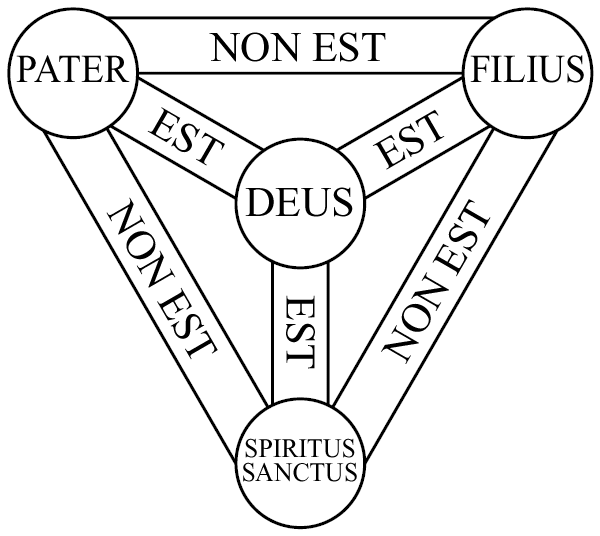

이 소단원에서는 유일신의 세 위격, 성부Pater와 성자Filius와 성령Spiritus Sanctus의 같지 않음과 같음을 말하고, 인간의 논리를 뛰어넘어 믿을 것을 요구한다.

Fig.4 Scutum fidei

개인적으로 인간이 인간의 논리를 뛰어넘는다는 것은 어렵다고 생각한다. 인간이 인간의 능력을 넘는다는 것이 어렵다고 생각하기 때문이다. 그리고 믿는다는 것은 근거가 부족함에도 결론이 옳다고 가정하는 것이지, 적절한 근거로부터 적절하게 결론을 유도해 내는 것과는 다르다고 생각한다.

그렇다면 그림 4와 같이 설명하는 삼위일체를 어떻게 해석해야 할 것인가? $ A=B=C $ 이면서 동시에 $ A \neq B $, $B \neq C$, $C \neq A$ 가 가능한가? 여기서는 완전히 동일한 것으로 생각하기보다는, 논리학입문에서처럼 무엇이 동일하고 무엇이 다른지를 확실히 정의해야만 이 불일치를 해결할 수 있을 것 같다.

개인적으로는 아래와 같이 생각한다.

- 성부와 성자와 성령을 한 유일신의 세 가지 서로 다른 면이라고 생각하고,

- 성부와 성자와 성령을 같은 급으로 흠숭해야 하고,

- 성부와 성자와 성령이 상징하는 덕virtus을 좇아야 한다.

먼저 성부와 성자와 성령의 서로 다른 면은 앞서 7-10과에서 다룬 성부, 성자, 그리고 성령이 상징하는 면이라고 생각한다. 성부는 전능하여 우리가 의지할 수 있으면서 동시에 좇아야 할, 비당파적인, 절대선을 상징하고, 성자는 이웃에 대한 사랑과 운명에 대한 사랑, 그리고 성령은 도덕률의 실천이라고 생각한다. 동시에 이 세 가지 서로 다른 미덕을 같은 급으로 흠숭하고 따라야 할 것으로 생각한다.

즉, 서로 상징하는 것이 다르지만 서로 같은 수준으로 따라야 할 도덕률이라고 생각할 수 있을 것 같다.

참고문헌

1 Lee, Y., 한국 천주교 예비 신자 교리서, Seoul, S.Korea: 한국천주교중앙협의회, 2023.

Leave a comment